Die Älteren unter uns haben die griechischen Tragödien noch über die klassischen Übersetzungen, etwa von Hölderlin, kennengelernt. Der idealistische Tonfall und das rhythmische Versmaß prägten ganze Generation in ihrer Sicht der Antike, deren Bühnenkunst eher Predigten von Hohepriestern denn Darstellungen allgemeiner menschlicher Konflikte glich. Die Ironie der Geisteswissenschaften will es dabei, dass jede Epoche in ihren Übersetzungen die eigene Weltsicht wiedergibt, etwa den hochfliegenden Idealismus des frühen 19. Jahrhunderts. Aus dieser Perspektive ist es nicht nur verständlich, sondern sogar zwingend erforderlich, dass jede Generation neue Übersetzungen erstellt, um die zeitlosen Themen der antiken Theater auch dem zeitgenössischen Publikum nahezubringen.

In diesem Sinn hat das Schauspiel Frankfurt für die Neu-Inszenierung von Sophokles´ „Antigone“ die Übersetzung von Simon Werle aus dem Jahr 2013 herangezogen und diese noch durch einige Texte aus dem Theaterstück „Ich, Antigone“ der Autorin Anna Gschnitzer (*1986) erweitert. Durch die bewusst verwendete heutige Sprache erhält die Inszenierung einen natürlichen Aktualitätsbezug ohne die Notwendigkeit vordergründiger Symbole.

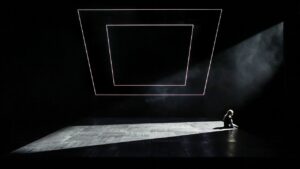

Regisseurin Selen Kara legt ihre Inszenierung darüber hinaus ganz im Sinne der antiken Tragödie an. Das von Lydia Merkel gestaltete Bühnenbild enthält nur zwei Elemente: eine etwas nach vorne gezogene, als solche markierte Spielplattform aus schwarzem Bühnenboden sowie einen großen Rahmen mit zurückhaltenden Leuchtelementen, der sich im Raum drehen kann. Zu Beginn bildet er den Rückraum, aus dem die Macht in Gestalt Kreons erscheint, und später senkt er sich geradezu bedrängend auf die lebendig begrabene Antigone nieder.

Die Kostüme von Anna Maria Schories bestehen aus langen schwarzen Gewändern, die entfernt an die Antike erinnern, ohne Authentizität zu beanspruchen, und daher als zeitlos ernst gelten können. Dazu tragen auch die Männer lange Haare, was wohl bewusst gegen den Männlichkeitskult kurzer Haare gerichtet ist.

Die Handlung spielt sich zu großen Teilen zwischen den zwei zentralen Figuren ab: Antigone, die ihren auf dem Schlachtfeld getöteten Bruder Polyneikes begraben will, und König Kreon, Antigones Onkel, der das wegen der Umsturzversuche Poklyneikes´ mit abschreckender Absicht verboten hat. Von vornherein werden die Positionen möglichst neutral abgesteckt. Kreons Entscheidung ist in gewisser Weise verständlich, da er die Zukunft Thebens nach dem bürgerkriegsähnlichen Kampf zwischen den Brüdern Eteokles und Polyneikes möglichst gewaltfrei sicherstellen und dafür auch zu harten Maßnahmen greifen muss. Gerade in dieser Tragödie verlockt die Ausgangslage dazu, Kreon von vornherein als den kalten, ja: unmoralischen Machtpolitiker und Antigone als empathische Rebellin darzustellen. Das ist zwar für die Moral gut, raubt dem Stück aber durch die Polarisierung von vornherein die Spannung. Selen Kara dagegen lässt Aresh Nayebbandi als Kreon viel Freiraum, seine Position überzeugend darzustellen. Nur das Wissen des Zuschauers über die andere Seite kann dabei à priori zu einer Festlegung führen. Annie Nowak dagegen stellt ihre Antigone bewusst als junge Rebellin dar, ein wenig mit dem Gestus von Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Sie ist zwar empathische Moralistin, aber auch ein wenig Selbstdarstellerin.

Was die beiden Protagonisten miteinander zu verhandeln haben, ist damit auch gleichzeitig ein Generationenkonflikt mit Anklängen an Vater-Tochter-Streit, ohne dass dies durch eine Uminterpretation des Textes betont werden muss. Diese Aspekte schwingen in den Dialogen mit und werden von den beiden Darstellern mit Bedacht mal mehr und mal weniger betont. Die heutige Sprache mit nur einem Anklang antiken Versmaßes sorgt dabei für ein aktualisiertes Verständnis der Personen und der Situation.

Doch auch die Nebenrollen sind hier nicht nur Staffage. Ismene (Viktoria Miknevich) versucht, sich in Antigone einzudenken und sie gleichzeitig zu warnen. Der Dialog zwischen den beiden zeigt subtile psychologische Entwicklungen, wenn Ismene umschwenkt und Antigone unterstützen will, diese aber ablehnt, weil sie keine Trittbrettfahrerin des Moralismus dulden will. Hier lässt Annie Nowak durchblicken, dass auch die todesbereite Moralaktivistin nicht ohne Eitelkeit ist, und Viktoria Miknevich lässt erkennen, dass ihre Ismene nicht als feige gelten möchte und für morali(sti)sche Teilhabe durchaus ein Risiko einzugehen bereit ist.

Ähnliches gilt für den Wächter (Michael Schütz), der Antigones Bestattungsversuch nicht verhindern konnte und sich vor Kreon vor Furcht windet. Als Seher Teiresias kann Michael Schütz dann gegenüber Kreon wesentlich größere Autorität auf die Bühne bringen. Miguel Klein Medina bewegt sich als Kreons Sohn und Antigones Verlobter Haimon anfangs eher im Hintergrund, wird dann gegen Ende jedoch zum leidenschaftlichen Ankläger seines Vaters und tragisch um Antigone Trauernden.

Anna Gschnitzers Beitrag zu dieser Inszenierung besteht offensichtlich in einem längeren Dialog zwischen Antigone und ihrer Mutter Iokaste, den es in Sophokles´ Text so nicht gibt. Hier werden typische Konflikte zwischen Mutter und Tochter verhandelt, und Antigone präsentiert sich hier als typisch rebellische Tochter, während Iokaste (Katharina Linder) all diese Reflexe und Aggressionen kennt und relativierend einzugreifen versucht, natürlich vergeblich.

Der klassische griechische Chor darf natürlich nicht fehlen, wird hier jedoch reduziert auf die Nebenrollen (Miknevich, Klein Medina und Linder) und kommentiert den Fortgang des Geschehens in knappen chorischen Sätzen ohne langatmige Verweise auf das rätselhafte Schicksal oder die Götter. Letztere finden überhaupt wenig Erwähnung, was sich auch als Aktualisierung des Stoffes verstehen lässt. Nicht die Olympier sind Ursache aller menschlichen Katastrophen und Konflikte, sondern die Menschen selbst, und sie müssen ihre Konflikte und deren Folgen auch erdulden oder beenden.

Mit knappen musikalischen Einwürfen verdichtet Torsten Kindermann das Geschehen in entscheidenden Momenten und verleiht damit bestimmten Aussagen oder Entscheidungen besondere dramaturgische Bedeutung, und auch die Lichtregie von Marcel Heyde glänzt eher durch gezielte Reduktion als durch Überfülle.

Diese Inszenierung zeigt, dass man Sophokles durchaus aktualisieren kann, ohne deswegen vordergründige oder gar platte Effekte zu bemühen. Vom ersten bis zum letzten Augenblick atmet diese Inszenierung antike Atmosphäre, ohne sich deswegen in Hölderlin- Deklamationen zu verlieren.

Viel Beifall des Premieren-Publikums.

Frank Raudszus

No comments yet.