Da der Mensch in erster Linie ein visuelles Wesen ist, gehören Maler zu den bekanntesten Künstler, zum Beispiel verglichen mit den Schriftstellern, deren Werke mühsame Lektüre erfordern, oder mit den Musikern, bei denen es meistens überhaupt nichts zu sehen gibt. Die Namen Michelangelo und Dürer kennt jeder, Bach und Cervantes schon weniger. Und selbst der Maler, der zu Lebenszeiten nur ein Bild verkauft hat, und das noch für einen Spottpreis an seinen Bruder, ist bekannt wie ein bunter Hund: Vincent van Gogh.

Da nimmt es denn Wunder, wenn ein deutscher Maler des späten 19. Jahrhunderts mit einem anerkannten Werk heute so gut wie unbekannt ist – Carl Schuch, der von 1846 bis 1903 lebte und mit vielen europäischen Größen der Malerei wie Manet und Monet bekannt war. Das Frankfurter Städel-Museum hat es sich nun mit der Ausstellung „Carl Schuch und Frankreich“ zur Aufgabe gemacht, diesem Maler und seinem Werk wieder zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.

Carl Schuch kam 1846 in Wien zur Welt und verlor schon früh seine Eltern. Doch deren stattliches Erbe erlaubte es ihm, die Malerei nach eigenen Vorstellungen und an selbst gewählten Orten zu erlernen. So verließ er die Wiener Kunstakademie schon nach zwei Semestern und begann, in Sachen Malerei durch Europa zu reisen. Dabei standen natürlich die italienischen, französischen und niederländischen Kunst-Zentren im Vordergrund, und so wurden unter anderem Venedig und Paris zu seiner zweiten Heimat. Doch dank eines zufälligen Zusammentreffens mit dem preußischen Maler Karl Hagemeister lernte er auch die Maerk Brandenburg und deren vielfältigen Landschaftsmotive kennen.

Die Städel-Ausstellung zeigt Schuchs Werke – etwa siebzig an der Zahl – meistens im engen Kontakt mit großen Zeitgenossen der Malerei, die er bewunderte und genau analysierte, aber nie einfach kopierte. In Frankreich waren das vor allem Édouard Manet und Claude Monet, aber auch andere, heute weniger bekannte Maler des Impressionismus und seiner Umgebung. So sieht man verschiedene Sujets – Still-Leben oder Landschaften – mehr als einmal im Dreierpack mit Carl Schuchs Variante in der Mitte, flankiert etwa von vergleichbaren Werken Manets und Monets. Dabei wird deutlich, dass Carl Schuch sich zwar viele Anregungen bei diesen „Nachbarn“ holte, aber daraus stets eine eigene Maltechnik entwickelte. So hatte es ihm schon früh die Betonung des Lichts bei verschiedenen französischen Malern angetan, und daher begann auch er, Licht und Schatten durch kontrastreiche Farbflächen darzustellen und dabei ein ganz eigenes Profil zu entwickeln.

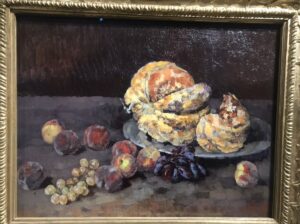

Ähnliches gilt für die Still-Leben, die er wie seine Zeitgenossen gerne aus Obst, Gemüse und Tischgeschirr zusammensetzte. Dabei spielten immer wieder die glänzenden Zinngeräte oder spiegelnde Gläser eine Rolle, konnte man an ihnen doch Lichteffekte am besten aufzeigen. Doch auch die Obststücke, gerne auch aufgeschnitten, waren ein gerne gewähltes Sujet, an denen man eine geradezu haptische Wirkung der farblichen Darstellung erzielen konnte. So findet man in der Ausstellung einige Male mehrere Bilder mit demselben Titel und nur geringen Abweichungen und erkennt daran, wie intensiv Schuch an seinen Kompositionen arbeitete.

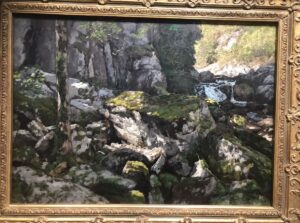

Erstaunlich auch die Bandbreite seiner Sujets. Neben den Still-Leben sind eine Reihe von Naturstudien – wieder viel Licht und Schatten – zu sehen, die mal einen kleinen Ausschnitt in Feld und Wald oder ein Haus, mal eine weite Berglandschaft zeigen. Erstaunlicher für einen Österreicher, dass letztere eine deutliche Minderheit darstellen.

Carl Schuch zeigt auf allen erwähnten malerischen Gebieten große Sicherheit und Originalität. Besonders fällt dabei seine geradezu analytische Beschäftigung mit Farbwirkungen auf. Ob bei Obst und Gemüse auf dem Tische, ob bei großen oder kleinen Landschaften: jedes Bild trägt eine ganz eigene Farbsignatur und beeindruckt den Betrachter durch die mal flirrende, mal konturierende Farbzusammenstellung. So gewinnen selbst Steilküsten am Meer oder wirbelnde Wasserläufe ein ganz eigenes, intensives Leben.

Man sollte sich auch nicht wundern, dass Carl Schuch zu Lebzeiten so wenig Bilder verkauft hat. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen musste er sie nicht für seinen Lebensunterhalt zum Kauf anbieten, sondern konnte sie ganz für sich malen und an ihnen seinen eigenen Fortschritt studieren. Das darf man durchaus als Privileg betrachten, und die öffentliche Bekanntheit dürfte ihm ebenfalls gleichgültig gewesen sein, sonst hätte er sich anders positioniert. So schwappte die erste große „Schuch-Welle“ erst nach seinem Tod im Jahr 1903 über die kunstsinnigen Kreise, speziell Museen, und ein Jahrzehnt lang war Schuch einer von den Großen. Erst der Weltkrieg und die karge Zeit danach haben seinen Stern sinken und seinen Namen in Vergessenheit geraten lassen. Dem hilft das Städelmuseum mit dieser exzellenten Ausstellung jetzt ab.

Die Ausstellung ist bis zum 1. Februar 2026 geöffnet. Details sind auf der Webseite des Städels abrufbar.

Frank Raudszus

No comments yet.