Der US-Autor Eugene O´Neill (1888-1953) gilt eigentlich als ein wenig überholt, behandelt er doch soziale Probleme der US-amerikanischen Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Das gilt vor allem für „Gier unter Ulmen“ (englisch: „Desire under Elms“) aus dem Jahr 1924, aber Regisseur Gordon Kämmerer kann diesem Stück in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt durchaus aktuelle Bezüge entnehmen, wenn auch mit drastischen Mitteln.

Der Witwer Cabot (Jörg Zirnstein) hat seine Farm mit eisenharter Hand aufgebaut und damit zwei Ehefrauen in den Erschöpfungstod getrieben. Als er seinen Söhnen nun die junge Abbie (Emily Klinge) als dritte Frau präsentiert, sehen seine beiden Söhne aus erster Ehe – Simeon (Niklas Herzberg) und Peter (Sebastian Schulze) – das Erbe der Farm dahinschwinden und verabschieden sich zur Goldsuche nach Kalifornien. Der dritte Sohn Eben (Aron Eichhorn) jedoch sieht sich als berechtigten Erben und kämpft um seine Rechte. Doch das tut auch seine Stiefmutter und Konkurrentin Abbie, die gegen diesen Gegner alle Register zieht, frei nach dem Motto „kannst Du ihn nicht besiegen, umarme ihn“. Als sie damit dem alternden Cabot noch einen weiteren Erben schenkt, nimmt das Drama seinen Lauf.

Kämmerer legt seine Inszenierung von vornherein als Karikatur der gesellschaftlichen Verhältnisse an. Dazu hat Paula Wellmann die Bühne auf einen klaustrophobisch engen Raum ohne jeden Dekor verkleinert, in dem sich die Protagonisten gegenseitig bekämpfen. Zusätzlich lässt Kämmerer einige Szenen im Bühnenrückraum spielen und per Video auf zwei Bildschirmen zeigen. Zumindest in einer Szene scheint dies wegen der leeren Bühne unnötig, aber sei´s drum – das Video gehört seit Castorf halt dazu. Die Härte des Farmerlebens, die auch im Originaltext immer wieder durch die Metapher des Steins zum Vorschein kommt, zeigt Kämmerer einerseits durch ein anfängliches Doppelvideo einer Steinwüste und andererseits durch nachgebildete Felsbrocken, mit denen die Darsteller auf der Bühne in unterschiedlichster Weise hantieren und deren kalte Härte den Figuren als Abbild des realen Lebens dient.

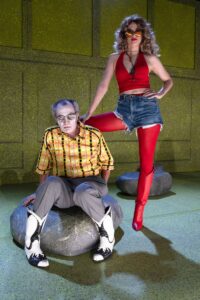

Die Kostüme hat Kämmerer selbst als Karikaturen seiner Figuren angelegt. So tragen die beiden älteren Söhne wirre, lange Haare und weiße Arbeitskleider sowie grelle Gesichtsschminke, während Cabot meist in einer desolaten Mischung aus bunten Boxershorts, einem gemusterten Morgenmantel oder anderen ausgeleierten Versatzstücken auftritt. Eben, der dritte Sohn, erscheint dagegen mit sauber geschnittenem Pagenkopf und in einem spießigen Jugendanzug, der ihn als weinerlichen Weichling ausweist. Dagegen kommt Abbie – der(?) Vamp! – in greller Aufmachung mit riesigen Wimpern und laszivem Ausschnitt daher und räkelt sich gerne vor den Männeraugen in aufreizenden Posen.

Dieser Karikaturenstadel soll natürlich nicht O´Neills Personaltableau auffrischen, sondern stellt den eigentlichen Aktualitätsbezug dar. Und wenn man dazu den lautstarken, mit allen Mittel geführten Kampf aller gegen alle mit einbezieht, entsteht daraus eine Karikatur der derzeitigen Verhältnisse in O´Neills Heimat – so man diesen Ausdruck verwenden will. Jeder versucht hier, seinen Vorteil zu wahren, und die anderen werden à priori als Feinde betrachtet. Das gilt vor allem für Abbie, die als Frau auch von den Söhnen nicht ernst genommen wird und der damit keine Rechte zustehen. Die Heirat mit Cabot betrachten die Söhne als dessen Fehler, ihre Bedürfnisse und Gründe sind den jungen Männern gleichgültig.

Und bei Abbie setzt auch der kleine Hoffnungsschimmer auf ein gedeihliches Miteinander ein, wenn sie ihre schreckliche Entscheidung am Ende des Stücks damit begründet, sie habe Liebe gesucht und sie irrtümlich bei Eben vorausgesetzt. Abbie ist trotz ihrer grellen Extravaganz neben den bereits gestorbenen Ehefrauen die einzige Figur, die in der Zuneigung einen Lebenssinn sieht und verfolgt. Sie wird damit am Ende zur tragischen Figur, nicht der heulende Eben oder dessen ratlos und stumm umherblickender Vater.

Das Ensemble bringt diesen emotionalen Saustall konsequent und mit viel Engagement auf die Bühne. Das geht mit einigem Geschrei und lauter, alles übertönender Musik einher, ganz wie wir es seit einiger Zeit über den Atlantik schallen hören, und mit zunehmender Spieldauer – es sind nur 75 Minuten! – wird zusehends deutlicher, dass es sich hier nicht um die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts handelt.

Das Publikum spendete kräftigen, wenn auch etwas ratlosen Beifall, was man nicht als Kritik werden sollte; denn diese Inszenierung benötigt wegen ihrer verstörenden Elemente tatsächlich einige Nachbereitung im Kopf.

Frank Raudszus

No comments yet.