Schuberts „Winterreise“ gilt als eines der dichtesten und expressivsten Musikwerke des klassischen Kanons. Dabei fällt auf, dass dieses Werk meist mit dem Namen Schubert genannt und generell auch assoziiert wird. Dabei stammen die Texte von Wilhelm Müller, einem ebenfalls früh verstorbenen Zeitgenossen Schuberts. Bei Konzerten nennen die Programmhefte meist pflichtschuldig den Verfasser der dem Liederzyklus zugrundeliegenden Gedichte, doch das Hauptaugenmerk gilt stets deren Vertonung und dem entsprechenden Vortrag.

Das ist bis zu einem gewissen Grad auch berechtigt, denn Schuberts Lieder sind tatsächlich musikalische Kleinode; doch wenn man von einfühlsamer oder „kongenialer“ Vertonung spricht, dann müssen auch entsprechend ausdrucksstarke Texte existieren, die man nachempfinden kann. Das ist bei Wilhelm Müllers Gedichtzyklus „Die Winterreise“ – selbst der Titel stammt von ihm! – der Fall, denn er bewegt sich auf hohem literarisch-poetischen Niveau und verströmt emotionale Aufrichtigkeit und Sensibilität. Die metaphorischen Figuren und Bilder wirken nie aufgesetzt – im Rahmen des Zeitkontextes – und treffen meist auch den Hintergrund genau. Denn es geht in den Gedichten nur vordergründig um verlorene erotische Liebe. Bedenkt man Müllers Werdegang als Kämpfer für die Befreiung von Napoleon und seine Begeisterung für die Kant´sche Aufklärung und die französische Revolution, dann gewinnt die Verzweiflung über die Metternich´sche Restauration in seinen Gedichten einen ganz anderen, politischen Stellenwert.

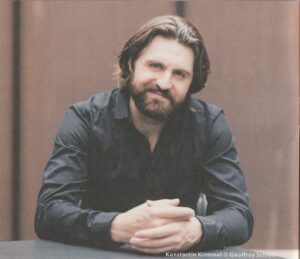

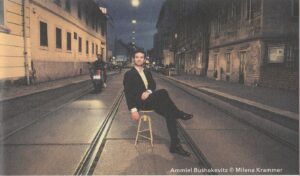

Das scheint sich auch der Bariton Konstantin Krimmel gedacht zu haben, der im Staatstheater Darmstadt zusammen mit dem Pianisten Ammiel Bushakevitz Schuberts „Winterreise“ interpretierte. Er bemühte sich um eine glasklare Artikulation, die es über längere Strecken erlaubte, den Texten auch ohne Mitlesen zu folgen, selbst in expressiven oder lyrisch verfremdeten Passagen. Damit stellte er zu jedem Zeitpunkt die Deckungsgleichheit zwischen der Information des Textes und der emotionalen Umsetzung in Melodie und Tonfall sicher.

Kimmels Stimme beeindruckt durch ihre Präsenz und ihr raumfüllendes Volumen in allen Lagen. Die tiefen Töne sinken nicht unhörbar zu Boden, und die hohen vermitteln nie den Eindruck eines mühevollen Hochschraubens. Kimmel kann die trotzigen, aufbegehrenden Strophen in Müllers Gedichten ebenso mit stimmlicher Macht wie Befreiungsschläge gestalten, wie er die düsteren, todessüchtigen Stellen mit fast bis zum Flüstern reduzierter Stimme formuliert. Doch immer bleibt sein Vortrag Gesang, gerät nie zum Schrei oder zum stillen Sprechakt. Das beginnt schon im ersten Lied bei „Was soll ich länger bleiben“, setzt sich fort in den „fallenden Tropfen“ des dritten Liedes, die sich auch in der Klavierbegleitung widerspiegeln.

Die stimmliche Präsenz Kimmels erlaubt auch dem Pianisten einen herzhafteren Anschlag. Oft tragen Liedsänger gerade die „Winterreise“ in einer eher wehmütig-leisen Form vor, die auch den Pianisten zwingt, sich zurückzunehmen. Das ist natürlich eine Frage der Interpretation, und es gibt durchaus Gründe, dieses Werk eher in düsteren, leisen Tönen vorzutragen. Doch davon wollen diese beiden Künstler nichts wissen. Gerade dem verzweifelten Trotz und dem Aufbegehren des unterdrückten Individuums – nur scheinbar ein von der Geliebten Verlassener – verleihen sie Ausdruck, und über ihrer Interpretation liegt die stete Aufforderung, die auch im Text erscheint: „immer weiter“, auch wenn die Welt noch so schlimm erscheint. Doch dieser trotzige Optimismus äußert sich nicht als Wegwischen der Realität, sondern als ein grundlegender Glaube an die Möglichkeit einer anderen Welt, auch wenn derzeit nur ein erstarrter Leiermann die alten, nutzlosen Lieder singt. So wird auch dieses letzte Lied noch einmal zu einem metaphorischen Fanal auf die Zustände, und Kimmel verleiht ihm eine geradezu unheimliche Aura, die zwar Endlichkeit und Tod nahelegt, aber gleichzeitig in der Person des ohne Hoffnung weiterspielenden Leiermanns die Möglichkeit der Veränderung vermittelt.

Die zwei Dutzend Lieder von Wilhelm Müller erklangen ohne Pause, wodurch ein zusammenhängender Spannungsbogen ohne Pausenplausch und -sekt entstand. Die beiden Musiker zogen das Publikum förmlich in die Welt des einsam durch die kalt erstarrte Welt wandernden und von Liebe träumenden Gesellen, und jedes einzelne Lied fügte einen neuen Aspekt zu der Palette der Hoffnungen und Enttäuschungen hinzu.

Der anschließende Beifall kam spontan und begeistert und wollte nicht enden. Doch im Gesang gibt es keine Zugaben. Was hätte man auch nach dem „Leiermann“ noch singen sollen?

Frank Raudszus

No comments yet.