Das Hessische Landesmuseum (HLMD) widmet sich in seiner neuen Ausstellung „Face2Face“ dem zeichnerischen Portrait und hat dazu die eigene Graphiksammlung gesichtet. In der Halle des zweiten Stockwerks und den daran anschließenden Räumen sind 120 Graphiken unterschiedlicher Techniken zu sehen, die nicht nur die Vielfalt und kontinuierliche technische und inhaltliche Weiterentwicklung dieser Kunstgattung, sondern auch den reichen Bestand in den Depots des Landesmuseums zeigt. Dabei standen 78 Künstler und Künstlerinnen aus fünf Jahrhunderten Pate für diese informative und ästhetisch ansprechende Werkschau.

Museums-Direktor Martin Faass wies in seinen einführenden Worten darauf hin, dass von der Antike bis ins späte Mittelalter Portraits nur als Profildarstellung üblich war. Ob dafür religiöse, ästhetische oder technische Gründe standen, ließ er offen, es dürfte aber eine Mischung daraus sein. Da nur das Profil die wesentlichen Merkmale eines Gesichtes vollständig zeigt, war die Identifikation – etwa auf Münzen – des jeweiligen Gesichtsgebers nur auf diesem Wege möglich. In der Renaissance emanzipierte sich die Kunst von technischen oder traditionell-politischen Kriterien und stellte den Ausdruck des Gesichts in den Mittelpunkt. Vor allem die Aussagekraft der Augen lässt sich dabei nur durch die Frontalansicht oder ein Halbprofil wiedergeben.

Die Vorhalle des zweiten Stocks ist gleichzeitig der besuchertechnische Einstieg und mit vielen bekannten Portraits des 20. (und 21.) Jahrhunderts der chronologische Endpunkt der Ausstellung. Doch der erste Nebenraum „saugt“ die Besucher mit einer Filmsequenz aus den 1920er Jahren mit der Schauspielerin Asta Nielsen in den Seitentrakt. Der fünfminütige Zusammenschnitt aus dem Stummfilm „Der Absturz“ zeigt die dramatische Mimik dieser Frau in Form eines bewegten und bewegenden Portraits. Ein zweiter Clip an der Seite zeigt den kleinen Sohn eines Künstlers beim faszinierenden Entdecken des Spiegel-Phänomens.

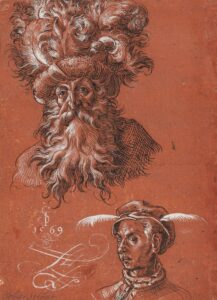

Dann geht es zurück zu den Anfängen der Portraitkunst mit Skizzen und Zeichnungen von Dürer und seinen Zeitgenossen. Dabei dreht sich die Ansicht langsam aber deutlich vom Profil über das Halbprofil bis zur Frontalansicht, und die graphischen Mittel wie Kohle und Rötelkreise verleihen den Portraits die menschliche Ausstrahlung, die mit Bleistift oder Feder nur in Grenzen zu erreichen sind. Schon manche Bilder aus dem 16. oder 17. Jahrhundert erreichen fast die Qualität einer Schwarz/Weiß-Fotografie.

Spielen hier noch die gesellschaftliche Stellung und die Eitelkeit der jeweiligen Auftraggeber eine wesentliche Rolle bei der Ausgestaltung der Portraits bis hin zur „Aufhübschung“ des Modells, ändert sich das im 18. und 19. Jahrhundert mit der Aufklärung und der damit weiter wachsenden Emanzipation der Künstler. Diese stellen die Menschen jetzt so dar, wie sie wirklich sind, einschließlich Hässlichkeit, Alter, Furcht und Enttäuschung. Die Romantik stellt dann in konsequenter Fortschreibung der Aufklärung das Individuum mit seiner selbstgesetzten Größe bis hin zu Idealisierung oder gar Narzissmus in den Mittelpunkt. So mancher Künstler stellt sich hier als Genie mit herausfordernde Kopfhaltung und Mimik dar, andere wieder lassen in Selbstportraits die Zweifel an der eigenen Bedeutung durchschimmern. Auch hier wieder zeigt sich eine breite Vielfalt der graphischen Technik zwecks Verfeinerung des individuellen Ausdrucks.

Das späte 19. und das 20. Jahrhundert betont dann wiederum die Brüche der gesellschaftlichen Entwicklungen – und damit der individuellen Enttäuschungen – und lässt sie in Portraits von Sterbenden, Alternden und Entwurzelten sichtbar werden. Der desillusionierende Naturalismus der Industrialisierung steigert sich dann nach dem Ersten Weltkrieg zum verfremdeten oder gar verzerrten Portrait des Expressionismus, und im späteren 20. Jahrhundert kommt die bewusste Dekonstruktion des Portraits im Sinne eines Identitätsverlustes dazu. Ein Andy Warhol verfielfältigt ironisch die Film-Ikone Marilyn Monroe, und an anderer Stelle wird Jaqueline Kennedy in ihrer Trauer um den ermordeten Mann geradezu ästhetisch ausgestellt. Hier, im Vorraum der Ausstellung, sieht man deutlich die künstlerische Vielfalt der Gegenwart, die das Bild des vermeintlich selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen kritisch hinterfragt und in einzelnen Fällen – etwa Annegret Soltau – als zerstörte und zerstörerische Illusion entlarvt.

Diese Ausstellung vermittelt den Besuchern eine eindrucksvolle und ästhetisch überzeugende Übersicht über die künstlerische Entwicklung der wichtigsten Gattung der darstellenden Kunst – dem Abbild des Menschen.

Die Ausstellung im HLMD ist bis zum 8. Februar 2026 geöffnet.

Frank Raudszus

No comments yet.