Der Titel dieses Romans suggeriert einen Grammatikfehler, ist aber bewusst so gemeint. Der Gattungsbegriff „Eine Komödie“ verweist darauf, dass es sich im Grunde genommen um ein Kammerspiel fürs Theater handelt. Die direkte Rede in Form des Dia- oder Trialogs steht im Vordergrund, und die auktorialen Einschübe sind bessere Regieanweisungen. Man könnte dieses Buch wahrscheinlich weitgehend als Theatervorlage oder als Drehbuch für einen Film nehmen.

Es beginnt bereits mit einer „dramatischen“ Szene, die jedoch in typischer Glattauer-Manier die Situation ins Komisch-Groteske verschiebt: Alfred Henrich, seines Zeichens Optiker, kann an keinem Geldautomaten der Stadt mehr Geld abheben, obwohl er über durchaus nicht geringe Ersparnisse auf seinem Konto verfügt. Dabei braucht er so dringend Bargeld, um seiner Frau zum Hochzeitstag eine Halskette zu schenken.

Als er wutentbrannt seine Bankfiliale aufsucht, um seine Bankberaterin zur Rede zur stellen, wird er von einer kühl-freundlichen Bildschirmdame ganz im Sinne der digitalen Bankautomatisierung wegen fehlender Terminabsprache abgewiesen. Nur mit nahezu gewalttätigem Vorgehen gelingt es ihm, zu seiner Beraterin vorzudringen. Während die beiden zusammen den Computer befragen und die Beraterin sich – nicht zuletzt wegen ihrer beschwichtigenden Satzhülsen – Henrichs wachsender Aggressivität erwehren muss, erscheint der Filialchef. Bei dieser Figur lässt Glattauer seinen ganzen satirischen Einfallsreichtum walten. Cerny, so der Name des Bankchefs, spricht gedehnt-gehobenen Wiener Dialekt, aber von der stilisierten Sorte, die zu seinem exquisiten Äußeren passt. Natürlich kann sich Henrich, der in diesem Hörbuch mit dem schwachem Berliner Akzent eines biederen Angestellten daherkommt, sich nicht gegen diesen rhetorisch gewieften Gegenüber behaupten. Cerny macht ihm klar, dass ihm das Geld auf dem Konto eigentlich gar nicht gehöre, da die Bank Henrichs Arbeitgeber mit einem großen Kredit vor der Pleite gerettet habe. Da habe die Bank natürlich das Recht und sogar Pflicht, über die Verwendung dieser Gelder – sprich: der Gehälter der Angestellten – zu wachen. Einfach damit dem persönlichen Konsum zu frönen, gehe ja gar nicht. Das Geld müsse arbeiten, sei derzeit sozusagen auf Geschäftsreise.

Mit diesen geradezu dialektischen Ausführungen bringt Cerny Henrichs Welt kräftig ins Wanken, ja: fast zum Einsturz. Als er nach mitfühlend-bohrender Nachfrage auch noch den Grund für den aktuellen Geldbedarf erfährt, schlägt er – metaphorisch! – die Hände über dem Kopf zusammen ob dieser spießigen Geschenkidee. Da könne er als kreativer Mensch – nicht schnöder Banker! – mit einer ausgeprägten Skepsis gegenüber der Betonung des Materiellen wesentlich ausgefallenere Geschenkideen entwickeln.

Auf diese Weise entwickelt sich das anfangs eindimensionale Plot zu einem satirischen Dialog über das Geld und dessen überschätzte Bedeutung mit vertauschten Rollen. Dabei sind die geldkritischen und wohlfühlig idealistischen Ausführungen des Bankdirektors natürlich als beißende Ironie auf die Selbstinszenierung materiell erfolgreicher „Eliten“ als bescheidene, bedürfnislose und nur dem Guten und Schönen zugewandte Menschen zu verstehen. Wer nichts hat, dem nimmt man die Minderschätzung des Geldes nicht ab – „saure Trauben“ -, die Wohlhabenden und Reichen jedoch suchen zusätzlich auch noch die moralische Bewunderung. Die in einer bestimmten Literatur propagierte Identität von „reich“ und „böse“ sowie von „arm“ und „gut“ wollen die wohlhabenden Eliten verständlicherweise nicht akzeptieren und fordern auf eigene Art und Weise beides für sich ein: „reich“ und „gut“. Diese Haltung spießt Glattauer in der Figur des Bankdirektors auf satirisch-groteske Weise auf.

Doch Glattauer vergisst darüber die eigentliche Handlung nicht und lässt zu diesem Zweck überraschenderweise auch Henrichs Frau noch auftreten. In einer an Volten reichen Schlussszene lässt er nicht nur den guten alten „deus ex machina“ wieder auferstehen, sondern sorgt am Ende auch noch für eine ironische Schlusspointe, die wir hier aber nicht verraten wollen.

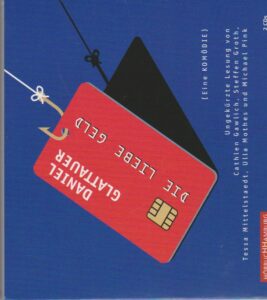

Das Hörbuch wird als Hörspiel von vier Sprechern gelesen: Steffen Groth (Alfred Henrich), Michael Pink (Cerny), Cathleen Gawlich (Beraterin) und Tessa Mittelstaedt (Henrichs Ehefrau) verleihen ihren Figuren Glaubwürdigkeit und auch einigen ironischen Witz. Ulla Mothes als Erzählerin sorgt für die Regieanweisungen und verknüpfenden Texte.

Das Hörbuch ist bei HörbucHHamburg erschienen, umfasst 2 DCs mit einer Gesamtlaufzeit von 107 Minuten und kostet 13,95 Euro

Frank Raudszus

No comments yet.