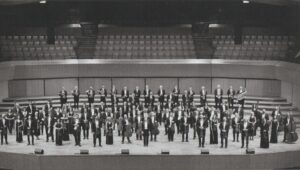

Man könnte über das vorletzte Konzert des Rheingau Musikfestivals im Wiesbadener Kurhaus schnell hinweggehen mit der Feststellung, es habe sich an diesem Abend um ein konventionelles Programm für ein im besten Fall konservatives Publikum gehandelt. Schließlich standen so geläufige Werke wie Beethovens erstes Klavierkonzert in C-Dur und Brahms´ zweite Sinfonie in D-Dur auf dem Programm. Doch was Igor Levit am Flügel und das italienische Orchestra dell´Accademia nazionale di Santa Cecila unter dem Dirigenten Daniel Harding daraus machten, hob das Konzert auf das Niveau der Sonderklasse.

Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur ist eigentlich das zweite, und damit sollte es in der Rezeption des Publikums näher an die drei „großen“ Klavierkonzerte in c-Moll, G-Dur und Es-Dur heranrücken. Doch es ist wohl nicht zuletzt die scheinbar schlichte Tonart C-Dur, die es immer noch als Erstlingswerk erscheinen lässt. An diesem Abend jedoch zeigten uns die Ausführenden die ganze Fülle, musikalische Breite und Ausdruckskraft dieses Werkes.

Schon das Orchestervorspiel des ersten Satzes übersteigt die übliche Aufgabe einer Hinführung zum Soloinstrument deutlich und stellt eine eigene Kurzsinfonie mit allen dynamischen Elementen dar, und Daniel Harding intonierte diese Einführung so beherzt und kraftvoll, dass man schon um die Wirkung des Solisten fürchtete. Doch Igor Levit stieg auf genau diesem Niveau ein, akzeptierte das Orchester von vornherein als gleichwertigen, ausdrucksstarken Partner und versuchte nicht, dagegen anzuspielen. Harding ließ ihm nach einer leichten Zurücknahme seines anfänglichen Vorwärtsdranges mehr Raum, so dass Levits perlende Läufe und raffinierte Phrasierungen zum Tragen kamen. Eindrucksvoll die minimalen Verzögerungen der Töne, mit denen er dem eingängigen Thema immer wieder Spannung verlieh, ohne deswegen gleich in Ritardandi zu verfallen. Diese Art der Verzögerungen lässt sich – ähnlich dem Jazz – kaum im Notenmaterial festhalten und liegt weitgehend in den Händen des Pianisten. Im Solo verzichtete Levit auf eine ausufernde Selbstdarstellung und blieb ganz dem geschlossenen Charakter dieses Werkes verpflichtet, legte dafür mehr Wert auf die Kontraste zwischen Nachdenklichkeit und Aufbrausen.

Im perfekt austarierten Wechselspiel gestalteten Orchester und Solist diesen langen ersten Satz als deutlich strukturiertes und dynamisch wie harmonisch facettenreiches Werk mit ausgeprägtem musikalischem Ausdruck.

Der zweite Satz bestach vor allem durch die individuelle Gestaltung jedes einzelnen Motivs – ja: Tones! – sowohl durch den Pianisten als auch das Orchester. Auch hier spielten die winzigen Verzögerungen der Tastenanschläge wieder eine wesentliche, und bei den langsamen Motiven besonders wirksame Rolle. Gegen Mitte dieses Satzes gewann der 6/8-Takt mehr an Präsenz und verlieh dem Satz eine ahnungsvolle Hintergründigkeit, und am Ende vermittelte diese Interpretation den Eindruck eines langen, inhaltsschweren Gedichtvortrages.

Der Finalsatz begann dann geradezu heroisch mit ausgeprägter Dynamik und rhythmischer Konsequenz. Während Levit am Klavier die Glanzpunkte sowohl technischer als auch interpretatorischer Art setzte, stellte Daniel Harding am Pult klar, dass Beethoven das Orchester durchaus nicht als Hintergrundbegleitung eines brillanten Solisten betrachtet hatte, sondern sich selbst in erster Linie als Sinfoniker betrachtete. So führten Orchester und Solist diesen dynamischen Satz und damit das ganze Konzert zu einem dank – oder trotz? – höchster Konzentration zu einem nahezu rauschhaften Ende.

Der begeisterte Beifall des Publikums führte noch zu einer eher nachdenklichen Zugabe aus dem Mendelssohnschen Werkekatalog.

Nach der Pause sprang das musikalische Empfinden um ein Dreiviertel Jahrhundert in die Zukunft. Anstelle des aufklärerischen Gestus der Befreiung und des Vorwärtsdranges herrschte nun die melancholische Rückschau der Spätromantik auf eine vermeintlich schöne alte Zeit. Vor allem die tiefen Lagen und die langgezogenen Melodiebögen vermittelten eine durchgängige Sehnsucht nach etwas Verlorenem, wie man es auch von den anderen Brahms-Sinfonien kennt. Der zweite Satz, als Adagio noch langsamer als der erste, kommt verträumt daher und lässt wie in einer Rückblende eine ganze Reihe nostalgischer Motive und Erinnerungen vorbeiziehen, wobei die Motive gleitend ineinander übergehen. Einzelne Aufwallungen unterbrechen diese Melancholie, aber weniger, um sie abzuschütteln, sondern eher, um sie zu einer Art Verzweiflung zu steigern.

Auch der dritte Satz, als „Allegretto“ markiert, ist „quasi [ein] andantino“ und fügt sich damit in den Gesamteindruck dieses Werkes ein. Doch im Laufe des Satzes setzt eine deutliche Beschleunigung ein, und die schnellen Motive wandern durch die Streicher, die Holzbläser und die Blechbläser. Gerade hier fiel die Transparenz der Intonation auf, die angesichts der breiten Orchesteraufstellung und des fast durchgängigen „Tutti“-Spiels besonders schwer zu erreichen ist.

Erst das Finale führt dann zu einer kraftvollen Befreiung. Befreiende Aufwallungen wechseln sich mit sehnsüchtigen Rückschauen ab, aber es überwiegt letztlich doch der musikalische Optimismus. Man sollte diese Sinfonie jedoch nicht als programmatische Musik missverstehen, die Brahms sicher nicht im Sinn gehabt hat. Es war eher das Lebensgefühl der Epoche, das sich ja auch in Richard Wagner und – später – Gustav Mahlers Musik ausdrückte. Die rasante Industrialisierung erzeugte damals intensive Verlustgefühle, die sich wiederum in der zeitgenössischen Musik widerspiegelten.

Das Orchester zeigte hier noch einmal ein ausgeprägtes musikalisches Feingefühl und die Fähigkeit, jedes einzelne Motiv und jeden feinen Wechsel des musikalischen Ausdrucks zum Ausdruck zu bringen. Daniel Harding gestaltete auch hier jeden einzelnen Takt, und die einzelnen Instrumentalstimmen verschwanden nie in der „Tutti“-Akustik, sondern konnten ihren jeweiligen emotionalen Ausdruck zum Klingen bringen. Dadurch wirkte auch diese (nur) scheinbar über lange Strecken so gleichförmige Sinfonie außerordentlich abwechslungsreich und sogar kurzweilig.

Ein sinfonischer Abend, der in langer Erinnerung bleiben wird.

Frank Raudszus

No comments yet.