In der Literatur sind es nicht immer die dicken Wälzer, die das Werk eines Autors ausmachen, sondern oft kleine Bändchen, die es jedoch an Aussage in sich haben. Man denke nur an Wittgensteins „Tractatus“. Ähnlich gelagert, wenn auch vielleicht nicht ganz so tief gehend wie Wittgensteins Werk, ist Ferdinand von Schirachs neues Buch, dessen Titel bereits eine starke, wenn auch verschlüsselte Aussage enthält.

Blauer Himmel und Sonnenschein sind Metaphern für ein strahlendes, gelungenes Leben, das oft vor allem erfolgreichen Autoren nachgesagt bzw. angedichtet wird. Schnell ist dann auch der Begriff „Genie“ im Spiel. Das Publikum benötigt den strahlenden Stern am Literaturhimmel als Identifikationsobjekt. Der Regen dagegen ist das negative Gegenbild dazu: trübe, undurchsichtig und stets mit depressiven Stimmungen verbunden. Von Schirach wählt dieses ausdrucksstarke Naturphänomen als Titel seiner biographischen Erzählung.

Der Ich-Erzähler sieht sich als gescheiterten Schriftsteller, da er außer einem schmalen Gedichtband vor siebzehn Jahren nie wieder etwas veröffentlicht hat. Doch er bemüht nicht das Bild des einsam an der Schreibmaschine verzweifelt mit der Schreibblockade – „weißes Blatt!“ – kämpfenden Poesie-Heroen, sondern schildert sich ganz nüchtern als ratlosen weil unkreativen Menschen. Er stellt sich selbst implizit als nutzloses und unterdurchschnittliches Mitglied der Gesellschaft dar, die ihn dennoch per Los zum Schöffen ernannt hat. So gesehen, ist der Ich-Erzähler ein „alter ego“ des Autors – nacheinander Jurist und Schriftsteller, nur in anderer Reihenfolge. In der – ebenfalls ungeliebten – Stellung als Schöffe muss er über einen Mann urteilen, der im Affekt seine Lebensgefährtin umgebracht hat. Dabei erinnert er sich an seine eigene Beziehungsaffäre, die für den Leser unklar geendet ist, und in der Erzählung verschwimmen die Grenzen zwischen dem Mordfall und seiner eigenen Vergangenheit.

Dadurch drängt sich die Interpretation der Literatur als seiner Geliebten auf, die er im Affekt – der gefühlten Unfähigkeit? – selbst umgebracht hat. Auch der Untertitel „Eine Liebeserklärung“ gilt dann der Literatur. Nun kann man von Schirach nicht als gescheiterten Schriftsteller bezeichnen, doch mag die tief sitzende Furcht vor dem Versagen in jedem Schriftsteller stecken, weil der Erfolg vom Markt zwar an den Verkaufszahlen, persönlich jedoch an dem wie immer gearteten „Wert“ einer literarischen Arbeit gemessen wird. Und hier gilt für Schriftsteller wohl auch die streng behütete Angst vieler Spitzenmanager: „Wann merkt die Welt eigentlich, dass ich gar nichts kann?“

Diese radikale Ehrlichkeit mit der eigenen – ja: Eitelkeit! – und den Versagensängsten verleiht diesem kleinen Text einen geradezu existenziellen Charakter. Kein Wort ist da zu viel, und keine Wendung zu einem kleinen Eigenlob wird zugelassen. Der Ich-Erzähler befindet sich auf der untersten Stufe des Selbstbewusstseins, ohne diese Selbsteinschätzung in typisch intellektueller Manier wiederum als Vorzug einzuschätzen. Man denkt bei diesem verlorenen Schriftsteller tatsächlich an Diogenes in der Tonne.

Der zweite Teil des Buches besteht aus einem Interview, das man als Leser zuerst für eine literarische Fiktion hält. Demnach hätte von Schirach sich selbst unangenehme und existenzielle Fragen gestellt und auch beantwortet. Doch am Ende erfährt man, dass es sich dabei um konventionelles, d.h. externes Interview handelt. Das nimmt dem Ganzen ein wenig den literarischen Kick. Aber auch dieses Interview zeigt von Schirachs radikaler Ehrlichkeit mit sich selbst und den Versuch, jeden Anflug von Eitelkeit im Keime zu ersticken. Insofern deckt sich dieses Interview mit der fiktionalen Biographie des Anfangs. Nur in einem Punkt ist von Schirach empfindlich: wenn Kritiker die Vergangenheit seiner Familie im Dritten Reich – Baldur von Schirach! – geradezu hinterhältig als Waffe gegen ihn missbrauchen. Dagegen kann man sich weder literarisch noch mit Argumenten wehren.

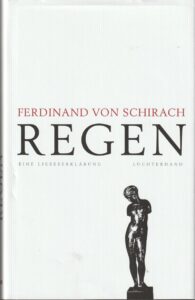

Das Buch ist im Luchterhand erschienen, umfasst 108 Seiten und kostet 20 Euro.

Frank Raudszus

No comments yet.