Das Berliner Theater des Westens präsentiert die Bühnenfassung des Jugendromans War Horse

Der englische Autor Michael Morpurgo schildert in seinem in den siebziger Jahren erschienenen Roman War Horse den Ersten Weltkrieg aus der Sicht der einfachen Soldaten und der Pferde, die beide zu namenlosen Opfern dieses Krieges wurden. Daraus entstanden im letzten Jahrzehnt erst eine Bühnenfassung und dann sogar ein Kinofilm. Das Theaterstück läuft derzeit unter dem Titel Gefährten im Theater des Westens in Berlin.

Die Werbung suggeriert allerdings eher einen sentimentalen Tierfilm, und so sieht man im Theater auch viele Eltern mit Kindern, vor allem mit pferdeverrückten kleinen Mädchen. Einige von ihnen verließen aus guten Gründen vorzeitig das Theater, denn hier handelt es sich weiß Gott um kein melodramatisches Pferdedrama für tierliebe Kinder, sondern um ein ebenso engagiertes wie konsequentes Plädoyer gegen den Krieg und vor allem um ein Requiem für alle im Ersten Weltkrieg geschundenen und umgekommenen Pferde.

Wer vorher der Meinung war, es handele sich bei diesem Stück um ein Musical, sieht sich enttäuscht. Die Musik spielt eine eher untergeordnete Rolle und beschränkt sich auf einzelne Lieder, die zwischen den Szenen gesungen werden, mal von einzelnen Darstellern, mal von Gruppen, doch meist ohne instrumentale Begleitung, wenn man einmal von dem Akkordeon eines Sängers absieht. Dafür wird die Akustik auf andere Weise durchaus eingesetzt,und zwar exzessiv: nämlich bei den Kriegsszenen, wenn Ton und Licht heranheulende und krepierende Granaten, schreiende Soldaten und panisch wiehernde Pferde simulieren.

Wer vorher der Meinung war, es handele sich bei diesem Stück um ein Musical, sieht sich enttäuscht. Die Musik spielt eine eher untergeordnete Rolle und beschränkt sich auf einzelne Lieder, die zwischen den Szenen gesungen werden, mal von einzelnen Darstellern, mal von Gruppen, doch meist ohne instrumentale Begleitung, wenn man einmal von dem Akkordeon eines Sängers absieht. Dafür wird die Akustik auf andere Weise durchaus eingesetzt,und zwar exzessiv: nämlich bei den Kriegsszenen, wenn Ton und Licht heranheulende und krepierende Granaten, schreiende Soldaten und panisch wiehernde Pferde simulieren.

Ein armer Farmer in Devon ersteigert 1912 bei einem eifersüchtigen Duell gegen seinen begüterten Bruder ein Jagdfohlen, das er sich eigentlich nicht leisten kann. Sein Sohn Albert nennt das Fohlen Joey, zieht es groß und wird zu seinem besten Freud. Nach Kriegsausbruch 1914 verkauft der Vater das nun stattliche Pferd ohne Wissen seines Sohnes an die Kavallerie, die es als Offizierspferd mit nach Frankreich nimmt, im Glauben, man kehre spätestens in einem halben Jahr siegreich zurück.

Der mittlerweile sechzehnjährige Albert meldet sich als angeblich Neunzehnjähriger freiwillig zur Armee nach Frankreich, um sein Pferd Joey zu suchen und zu retten. Dieses erlebt derweil seinen ersten Sturmangriff auf die deutschen Linien, bei dem sein Reiter fällt. Beim zweiten Angriff – mit einem neuen Reiter – können sich Joey und sein Pferdekamerad dem von überall kommenden Feuer nur durch einen Sprung über den Stacheldraht retten und landen bei den Deutschen. Dort werden die rassigen Jagdpferde als Zugtiere missbraucht und müssen erst Verwundetenwagen, dann Kanonen ziehen. Die Pferde sterben reihenweise an Erschöpfung, und zum Schluss zieht Joey allein die deutsche Kanone.

Der mittlerweile sechzehnjährige Albert meldet sich als angeblich Neunzehnjähriger freiwillig zur Armee nach Frankreich, um sein Pferd Joey zu suchen und zu retten. Dieses erlebt derweil seinen ersten Sturmangriff auf die deutschen Linien, bei dem sein Reiter fällt. Beim zweiten Angriff – mit einem neuen Reiter – können sich Joey und sein Pferdekamerad dem von überall kommenden Feuer nur durch einen Sprung über den Stacheldraht retten und landen bei den Deutschen. Dort werden die rassigen Jagdpferde als Zugtiere missbraucht und müssen erst Verwundetenwagen, dann Kanonen ziehen. Die Pferde sterben reihenweise an Erschöpfung, und zum Schluss zieht Joey allein die deutsche Kanone.

Derweil erlebt Albert alle Schrecken des Krieges: Matsch und Kälte in den Schützengräben, Dauerbombardements und Maschinengewehrfeuer. Um ihn herum fallen die meisten Kameraden, nur er überlebt wie durch ein Wunder. Ende 1918 landet er mit einer leichten Gasverwundung im Lazarett, wo zur selben Zeit ein völlig erschöpftes Pferd abgeliefert wird, das sich im Stacheldraht zwischen den Linien festgerannt hat. Eigentlich müsste man es wegen seiner Verletzungen erschießen, doch . aber sehen Sie das Stück selbst.

Das Bühnenbild dieser Inszenierung ist denkbar einfach gehalten. An der Bühnenrückwand sieht man einen überdimensionalen Ausriss aus einem Buch oder Schreibheft, auf dem graphische Illustrationen zur jeweiligen Szene wie ein Film ablaufen. Da sieht man die Silhouette des Dorfes in Devon, dann die Schiffe mit den englischen Soldaten auf der Überfahrt nach Frankreich, und später vor allem die Schrecken der Front: Granatenhagel, Maschinengewehrfeuer, hastende und fallende Soldaten. Auf der Bühne selbst gibt es so gut wie keine permanenten Requisiten sondern nur szenetypische Gegenstände, die anschließend wieder verschwinden.

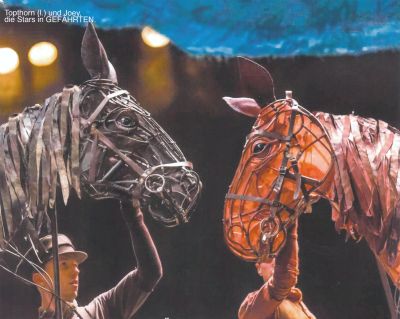

Der eigentliche Clou dieser Inszenierung sind die Pferde. Dazu hat man lebensgroße und naturgetreue Gestelle geschaffen, die über alle notwendigen Gelenke verfügen und damit pferdetypische Bewegungen ermöglichen. Drei Männer bewegen jeweils ein Tier: zwei im Körper selbst, die für die Vorder- und Hinterläufe zuständig sind, und einer, der die Kopfbewegungen steuert. Letzterer steht zwar neben dem Pferd, aber die drei imitieren die typischen Gangarten und Bewegungen eines Pferdes derart überzeugend, dass man schnell nicht nur die zusätzlichen Beine unter dem Pferdebauch vergisst, sondern auch den Mann am Kopf nicht mehr wahrnimmt. Stattdessen sieht man aufgeregte, ängstliche, panische, aber auch vertrauensvolle, treue und anhängliche Pferde. Von diesen Pferden haben die Bühnenausstatter mindestens vier hergestellt, die zeitweise alle auftreten, etwa, wenn es darum geht, eine schwere Kanone aus dem Schlamm zu ziehen. Man sieht förmlich die ungeheure Anstrengung dieser Tiere, und selbst den pumpenden Atem und zitternden Flanken der erschöpften Tiere simulieren die Mannschaften lebensecht. Dabei erkennt man sogar den Unterschied zwischen den – noch – normalen Pferden wie Joey und den bereits ausgemergelten Kleppern, die kurz vor dem Verenden sind. Hier wird das Leiden der gepeinigten Kreatur hautnah spürbar.

Nun könnte man fragen, warum jemand angesichts der Millionen von gefallenen Soldaten ausgerechnet das Leiden der Tiere thematisiert. Doch auch hier zeigt die Inszenierung sehr deutlich, dass die Menschen – vor allem die jungen Männer – auf beiden Seiten begeistert in den Krieg zogen, um dem Feind eins aufs Haupt zu geben. Man war von der eigenen – nationalen – Stärke so überzeugt, dass der Tod nur für den Gegner in Frage kam. Den eigenen Tod stellte man sich – wenn überhaupt – eher heldenhaft kurz durch eine einzelne Kugel mitten in den Kopf vor. Ein elendes Verrecken im Schützengraben oder im Stacheldraht gehörte nicht zu diesen Kriegsbildern. Die Tiere jedoch konnten sich den Krieg nicht vorstellen und schon gar nicht begeistert in ihn ziehen. Sie folgten einfach vertrauensvoll ihren menschlichen Herren und verendeten dabei elendiglich, ohne zu verstehen, was um sie herum vor sich ging.

Doch das Stück zeigt nicht nur das Elend der Tiere in erschreckend apokalyptischen Bildern. Auch das elende Leben und Sterben der Soldaten in den Schützengräbern, die Verstümmelungen, die seelische Erschütterung und die ungeheure Ermüdung nach jahrelangem Krieg kommen auf bedrückende Weise zum Ausdruck. Wenn dann am Schluss Albert sein Pferd Joey weinend umarmen kann, kommt es zwar zum Happy End, aber der sentimentale Effekt dieses guten Endes kann die Schrecken der Szenen davor nicht verdrängen. Und so verlässt man das Theater nicht mit dem melodramatischen Hochgefühl einer sentimentalen Mensch-Tier-Geschichte sondern in einer leicht depressiven Stimmung, die von den schrecklichen Kriegsszenen herrührt und genau so wohl auch von der Regie und den Darstellern beabsichtigt war.

Frank Raudszus

Alle Fotos©Morris Mac Matzen

No comments yet.