Thomas Meyers 2023 erschienene Biografie über Hannah Arendt konzentriert sich auf die große Veränderung im Leben Hannah Arendts nach ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland im Jahr 1933. Thomas Meyer setzt bewusst diesen Akzent, weil der in bisherigen Veröffentlichungen zu Hannah Arendts Leben weniger im Fokus war.

Thomas Meyer zeichnet ein differenziertes Bild dieser unorthodoxen Intellektuellen, die sich nie für ideologisch-dogmatische Ansätze vereinnahmen ließ, sondern stets ihre intellektuelle Unabhängigkeit bewahrt hat, so sehr sie auch mit kontroversen Theorien Kritik auf sich zog. Dafür nahm sie eine ständig finanziell unsichere Situation in Kauf. Erst sehr spät, kurz vor ihrem Tod, nahm sie eine feste Stelle an einer Universität an. Hinzu kam vom Landesamt Baden-Württemberg 1972 die Entscheidung, dass man ihr für die entgangene wissenschaftliche Karriere eine hohe Entschädigung überweisen werde, sowie der ihr im Mai 1975 zugesprochene Sonning-Preis, der mit 35 000 Dollar dotiert war. Hannah Arendt hätte zum ersten Mal finanziell sorgenfrei leben können. Leider verstarb sie am 4. Dezember 1975.

Die ersten Kapitel er Biografie geben einen Überblick über ihre Herkunft, über Kindheit und Jugend in Königsberg, wo sie ihre grundlegende Bildung erhält. Auch hier gibt es schon Hindernisse. Unklar bleibt, wieweit das ihrer eigenen Persönlichkeit entspringt oder ob der klugen, aber auch widerborstigen Schülerin von außen Schwierigkeiten gemacht werden. Schließlich setzt sie sich durch und beginnt nach dem Abitur Philosophie und evangelische Theologie zu studieren, zunächst in Marburg, dann in Freiburg und Heidelberg.

Thomas Meyer gibt einen guten Überblick über ihre philosophische Prägung durch die Existenzphilosophie Martin Heideggers und später die von Karl Jaspers. Zunächst sieht es so aus, als wenn ihr als ausgezeichneter Studentin eine gute wissenschaftliche Karriere bevorsteht, zumal sie schon früh ihre Dissertation zum Liebesbegriff bei Augustin abschließt, in der sie sich auch mit der Philosophie Heideggers auseinandersetzt.

Diese Lebensplanung wird durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten zerstört. Hannah Arendt flieht schon 1933 über Prag und die Schweiz nach Paris. Hier beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt, in dem sie ihre wissenschaftliche Arbeit ganz hintenan stellt. Sie engagiert sich jetzt für die jüdische Sache. Thomas Meyer schildert diese Zeit bis 1941 besonders ausführlich. Hannah Arendt ist engagiert in der Organisation von Möglichkeiten der Auswanderung nach Palästina. Ohne selbst Zionistin zu sein, sieht sie in den ersten Jahren hier die Chance, jüdische Menschen vor dem Rassismus in Deutschland zu retten. Sie ist aktiv in internationalen Netzwerken („Alijah“), die junge jüdische Menschen aus Deutschland nach Frankreich holen, wo sie in Schulungen auf die Arbeit in Kibbuzen in Palästina vorbereitet werden.

Es ist erstaunlich, welche Energie Hannah Arendt entwickelt, um für die jüdische Sache zu kämpfen, wie sie Widerstände aus dem Weg räumt, aber auch mit Intrigen, Eifersüchteleien, gerade auch unter den engagierten Frauen, zu kämpfen hat. Gleichzeitig arbeitet sie als Journalistin, um ihre Thesen und die Dringlichkeit ihrer Arbeit öffentlich bekannt zu machen. Mit ihrer Hartnäckigkeit und oft auch unorthodoxen Arbeit macht sie sich nicht nur Freunde. Trotz allem stellt sie in diesen Jahren ihre Rahel-Varnhagen-Biografie fertig, die ursprünglich als Habilitationsschrift gedacht war. Thomas Meyers großes Verdienst ist es, dass er diese Pariser Jahre mit Hannah Arendts politischen Aktivitäten sehr ausführlich darstellt, so dass die kraftvolle und tätige Seite dieser Intellektuellen sichtbar wird.

Diese Arbeit kommt zum Ende, als die Deutschen 1940 Frankreich besetzen. Hannah Arendt wird interniert, hat aber Glück, dass für kurze Zeit viele Menschen wieder freigelassen werden. Mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher gelingt ihr mit Hilfe ihrer sehr guten Verbindungen die Flucht über Marseille, Spanien und Lissabon nach New York.

Thomas Meyer betrachtet auch diesen Lebensabschnitt Hannah Arendts unter dem Gesichtspunkt ihrer Auseinandersetzung mit den Bedingungen des Jüdisch-Seins in einer Welt von Rassismus, Totalitarismus und historisch sich wiederholender Ausgrenzung jüdischer Menschen.

In New York gelingt es ihr recht schnell, in der links-orientierten Intellektuellenszene Fuß zu fassen. Sie profiliert sich mit journalistischen Texten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu „Jewish Studies“. Die Erfahrungen der Verfolgung im totalitären Deutschland wird ihre weitere wissenschaftliche Arbeit bestimmen. Ausführlich erörtert Thomas Meyer ihre große Studie „Origins of Totalitarianism“, die 1951 in den USA erschien und große Diskussionen zur Folge hatte. Am Beispiel des Nationalsozialismus und des sowjetischen Kommunismus setzt sie sich in diesem Werk mit der Entstehung totalitärer Systeme auseinander. Eine zentrale These betrifft die Rolle des Individuums, das in totalitären Systemen ökonomisch sichergestellt werde, gleichzeitig aber jeder Verantwortung entzogen werde, so dass der Einzelne manipulierbar und instrumentalisierbar wird.

Hannah Arendt sucht auch in diesem Zusammenhang immer nach der jüdischen Antwort auf die großen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Viele ihrer Thesen entsprechen nicht dem jüdischen und linken Milieu, weil sie auch in ihren politischen Thesen eigenwillig und unabhängig vom Main Stream bleibt. Dazu gehört auch ihre skeptische Haltung gegenüber der Gründung des Staates Israel, wenn der von einer Garantiemacht wie den USA abhängig ist.

Eine nicht minder kontroverse Diskussion folgt auf die Veröffentlichung von „Eichmann in Jerusalem“ (1963 in den USA, 1964 in der BRD). Ihr wird zum Vorwurf gemacht, sie kehre das Täter-Opfer-Verhältnis um, weil sie zum einen die Rolle der Judenräte bei der Vernichtung der europäischen Juden negativ darstelle und zum anderen die Person Eichmanns verharmlose, indem sie ihn als unbedarften Befehlsempfänger beschreibe. Ihre These von der „Banalität des Bösen“ wird zu einem bis heute viel zitierten Schlagwort.

Meyer gibt dieser Diskussion breiten Raum, auch in dem Bestreben, die unbestechliche analytische Kraft Arendts herauszustellen, die sich auch von harscher Kritik nicht einschüchtern lässt.

Die Wiederbegegnung mit Martin Heidegger und Karl Jaspers in den 1950er Jahren führt Arendt zu einer erneuten Auseinandersetzung mit Heideggers Seins-Philosophie, die sie als junge Studentin entscheidend geprägt hat. Sie versucht Heideggers Nähe zum NS-System von seinem denkerischen Werk zu trennen, was ihr wieder viel Kritik einträgt. In dieser erneuten Auseinandersetzung kommt sie für sich zu einer Neubestimmung der Aufgabe von Philosophie, die sie notwendig als „politische Philosophie“ verstehen will. Philosophie müsse sich dem konkreten gesellschaftlichen und politischen Geschehen stellen. Insofern löst sie sich von der sich ganz im Abstrakten bewegenden Philosophie Heideggers.

Ein letztes Kapitel widmet Thomas Meyer Hannah Arendts Verhältnis zur Frauenbewegung der 1970er Jahre. Zwar erkennt Arendt die Relevanz dieser Bewegung an, sieht für ihre eigene Arbeit aber hier keinen wesentlichen Ort, wohl weil sie für sich selbst das Geschlechterverhältnis nicht als Problem erfahren hat. Sie hat sich in einer sehr männlich besetzten Intellektuellenwelt bewegt und durchgesetzt. Ihre denkerische Kraft und ihre Unbestechlichkeit im Urteil sind in dieser Szene unumstritten.

Thomas Meyer gibt insgesamt einen sehr informativen Einblick in das Leben und Denken von Hannah Arendt, der streckenweise– bis auf die vielen unübersichtlichen Bandwurmsätze! – fast spannend zu lesen ist und neugierig macht auf Arendts Texte. Für mich war die Lektüre dieser Biographie ein Anlass, endlich einmal „Eichmann in Jerusalem“ zu lesen, gerade jetzt ein wichtiges Korrektiv zum unsäglichen Leid, das Netanjahus furchtbarer Krieg im Gazastreifen an der palästinensischen Bevölkerung verübt. Denn das unsägliche jüdische Leid in der Vergangenheit – und in der Gegenwart – darf darüber nicht in Vergessenheit geraten.

Diese Biografie der großen Denkerin Hannah Arendt ist ein Anstoß, sich mit der Geschichte jüdischen Lebens in Europa wie auch in den USA auseinanderzusetzen. Insgesamt ein unbedingt lesenswertes Buch.

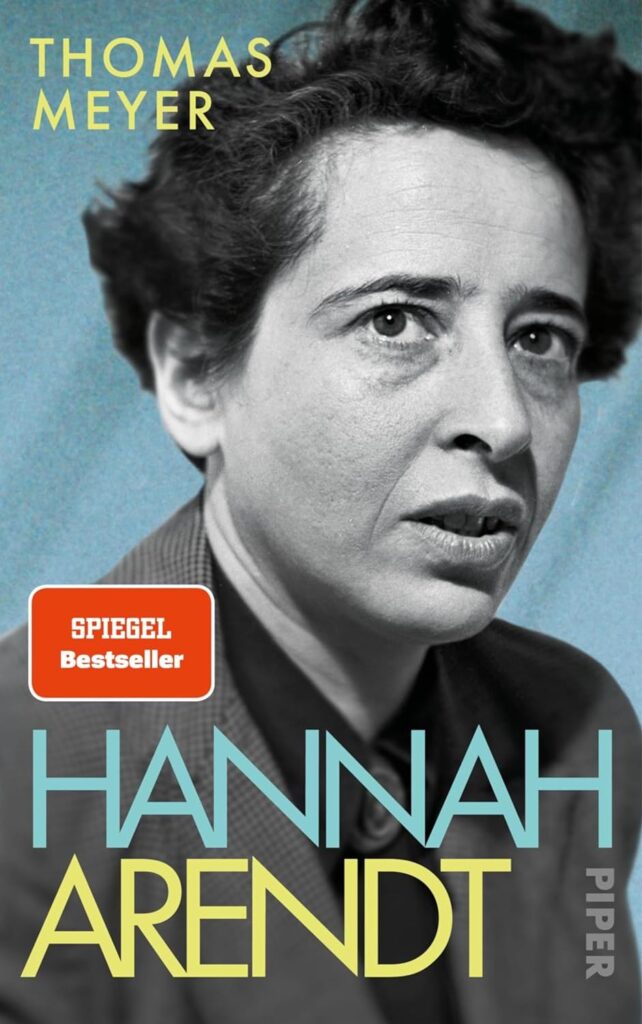

Das Buch ist 2023 im Piper-Verlag erschienen. Es hat 521 Seiten und kostet 28 Euro.

Elke Trost

No comments yet.